「マイクロ法人とは?効果的に活用して節税しましょう」

マイクロ法人とはどのようなものか?また、マイクロ法人を設立してみたいが、メリットやデメリットなどの詳細を知りたい、という思いがありませんか?

この機会に一からマイクロ法人について学んで、自分にとってメリットのある事業の形態を選んでみましょう!

マイクロ法人は個人事業主と比較して、非常に節税効果が高いとされています。

しかし、一方で費用や手間がかなりかかってしまう形態でもあります。 ご自身の業種や事業による利益などを鑑みて、マイクロ法人に向いているかどうか検討してみましょう。参考にしてみてください。

目次

マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、従業員数が代表者一人のみの法人を指します。したがって個人事業主とは事業の形態が異なり、法人形態となります。

マイクロ法人とは、法的に定められている単語ではなく、一般的に使われている法人の一種を指す用語です。

代表者一人だけでさまざまな役割を務めなくてはならないマイクロ法人だが、これも法人の一種だ。個人事業主とは税や保険の種類などが異なるんだよ

法人ということは、設立の際に登記をしなくてはならないのでしょうか?

その通り。さらに、代表者一人だけでも、社会保険に加入する義務があるんだ

マイクロ法人を活用するメリット

マイクロ法人を活用することで、個人事業主と比較して所得税や社会保険料などの負担を抑え、経費計上の幅が広がります。さらに社会的信用を得やすくなるというメリットもあります。

一般的に、個人事業主の経験を経てマイクロ法人の設立をする、あるいは個人事業主とマイクロ法人の二刀流で事業を行っていくという選択をする方が多いです。

マイクロ法人は、個人事業主と比較されることが多いのね。マイクロ法人を選ぶ具体的なメリットを見ていきましょう

所得税や社会保険料の負担を抑えることができる

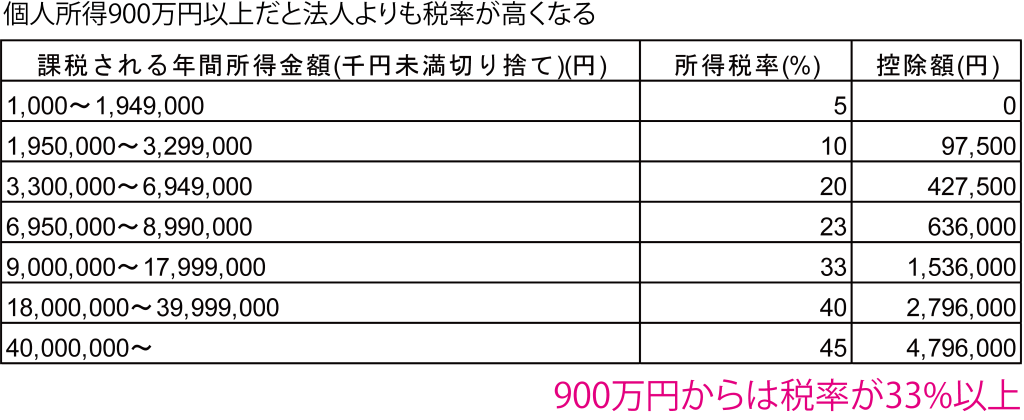

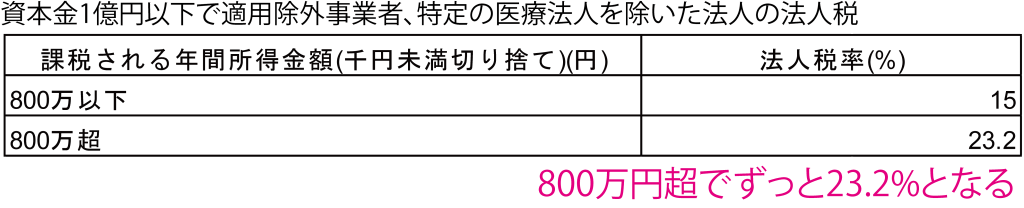

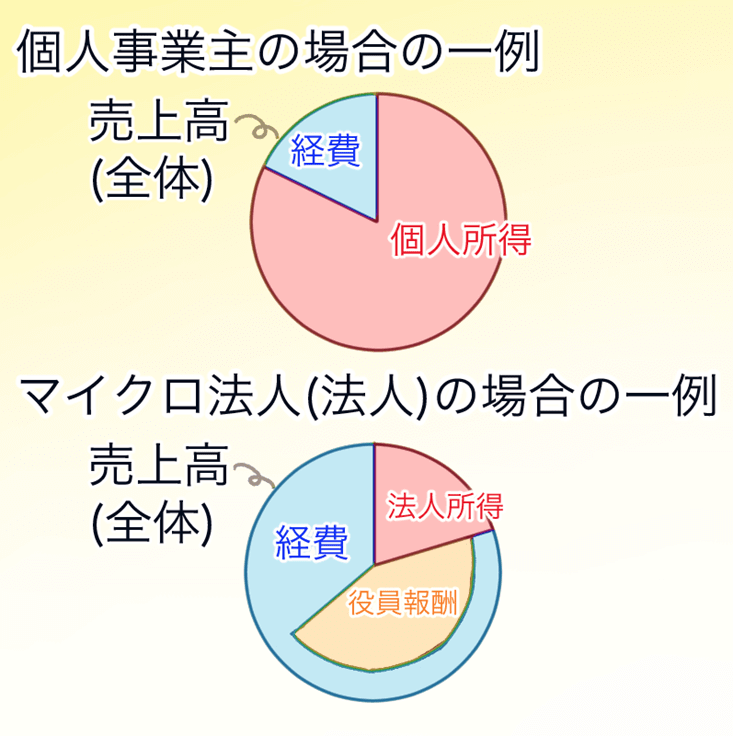

個人事業主の所得税率は累進課税で、所得額が上がるほど税率も上がります。しかし一方で、法人税は800万円超の金額では一律の税率(23.2%)が保たれます。このため、800万円超の所得がある場合にはマイクロ法人を設立することで税率を抑えることができるようになるのです。

そして、法人では役員報酬を経費計上できるので、法人の所得にかかる法人税の額も、個人事業主のときにかかる所得税と比べて減らすことができます。

さらに、マイクロ法人では、法人の利益を役員報酬にすることができます。役員報酬は任意の金額にすることができ、その上給与所得とみなされるため、給与所得控除を受けることができます。

これにより役員報酬の所得金額にかかる所得税額を抑えることができます。

以上を踏まえると、マイクロ法人の設立には、個人事業主のときと比較して節税効果があると言えます。

また、社会保険料の負担に関しては、個人事業主が代表者として役員扱いとなることで、個人事業主にかかっていた国民健康保険や国民年金が会社の健康保険や厚生年金へ切り替わります。受け取る役員報酬を減らすことで、社会保険料を抑えることができるようになります。 経営において節約を考えている方には、マイクロ法人の設立による節税、保険料の減額も一考の余地があります。

経費として計上できるものの幅が広がる

法人として経費計上できる範囲が個人事業主よりも広がり、経費として落とせる項目が増えます。たとえば、役員報酬も要件を満たせば経費計上できるようになります。

この要件は、役員報酬が定額同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当する場合に満たされます。

経費計上することでその分法人税として課税される額から引かれ、節税効果に繋がります。

ただし、節税のために経費を増やす目的で役員報酬を増やしすぎると、今度は所得税や社会保険料も増えてしまうため、バランスに気をつけてください。 他にも生命保険料や家賃、出張手当、自動車保険料などが経費計上できるようになります。

社会的信用を得て運営しやすくなる

法人化をする際には、法人登記を必ず行う必要があります。法人登記をすることで、公的機関によりその存在が認められることとなり、かつ、誰もがその情報を閲覧できることとなります。

法人としてどのような取引や活動をしているのか、実際にオフィスがどこに存在しており、資本金がいくら、といった情報開示があることで、取引の際に安心感を与えます。そのため社会的信用が向上し、契約や取引、資金調達がスムーズに行えるようになります。 事業を発展させるために信頼性がほしいという方や、より大口の取引を進めたいという方は、マイクロ法人を設立することも視野に入れてみてください。

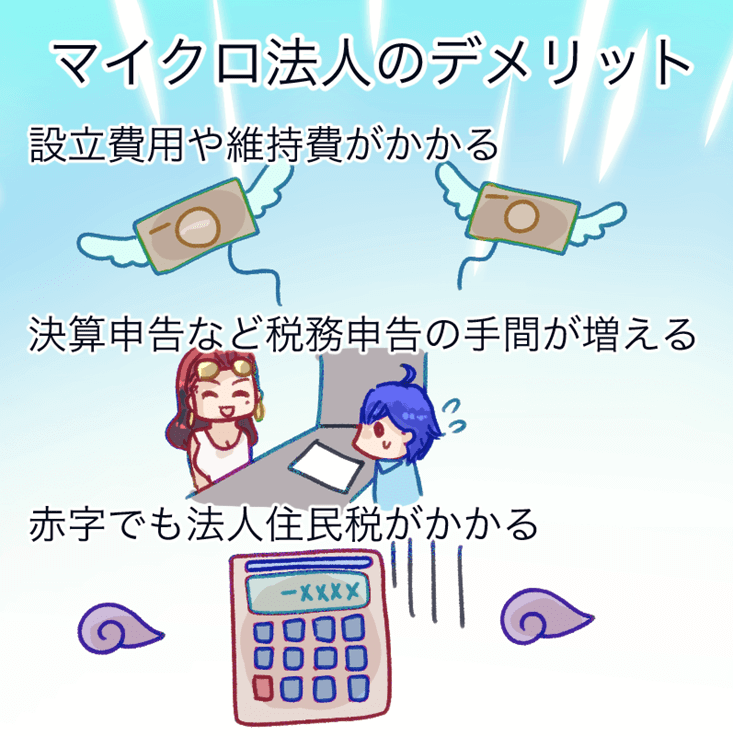

マイクロ法人によるデメリット

マイクロ法人を設立しない方がいいケースもあるんですよね。詳しく知りたいです

マイクロ法人には、設立費用や維持費、税務申告の手間がかかる、赤字でも法人住民税の納付が必要であるなどといったデメリットがあります。一つずつ詳細を見ていきましょう。

設立費用や維持費が必要である

法人設立には登録免許税や司法書士費用などがかかり、維持するためにもオフィスの賃料や、赤字でも固定で払う必要がある税金など(詳しくは3-3へ)、場合によっては税理士などへの報酬の費用が発生します。

法務局で要する、法人登記に必要な登録免許税は、株式会社の場合は下限15万円、合同会社の場合は下限が6万円かかります。 少しでも節約したいという方は、節税できる金額と照らし合わせて、マイクロ法人を設立するかどうかを考えるといいでしょう。

決算申告など税務申告の手間が増える

法人になると、確定申告の他に決算申告や税務申告が必要となり、個人事業主のときに比べて手間が増えます。

貸借対照表や損益計算書、勘定科目内訳書、事業概況説明書、株主資本等変動計算書といった書類を作成して、提出することとなります。これらの手間が負担だという方は税理士に依頼する選択肢もありますが、その場合には顧問料がかかってきます。手間と費用を天秤にかけてマイクロ法人を立ち上げるべきか判断してください。

赤字であっても法人住民税を納付しなくてはならない

マイクロ法人を設立した場合には、個人事業主のときとは異なり、赤字の場合でも法人住民税を支払わなければなりません。

法人には最低限の法人住民税が必ず課されるからです。法人住民税は、法人税割と均等割の2層構造になっています。法人税割は法人税額に応じて金額が決まるため、売上げがない場合は課税されませんが、均等割りは資本金額などをもとに課税額が算出されるため、売上げがなくても課せられます。これが赤字でも法人住民税がかかる理由となります。

一方で個人事業主のときに赤字になると、所得税や住民税は免除されます。 まだ事業が安定しておらず、赤字になるおそれがある方にはマイクロ法人はあまり適していないでしょう。

マイクロ法人を活用するための注意点

なるほど、マイクロ法人の設立は僕にとってメリットが大きいようです。法人成りしてみようかな

その前に、どんなところに気をつけるべきなのか知っておきましょうよ

そうだね。脱税を疑われたりしてはいけないから、以下の注意点も押さえておこう

個人事業主と並列運用する場合、事業内容を変える

同じ事業内容を個人事業主とマイクロ法人で並行して運営する場合、それぞれの事業内容を明確に分ける必要があります。

事業内容が異なっていないと、所得を意図的に分散することで脱税をしようとしているのではないか、とみなされる可能性があるからです。

個人事業主とマイクロ法人の並列運用をする際には、事業内容の明確化が重要です。 個人事業主とマイクロ法人を並列して運用するという方は多くいらっしゃるので、ぜひ、自分の場合には並列して事業を運営できるのか考えてみてください。

経費の範囲が広がるが、悪用しない

マイクロ法人では、役員報酬や通信費(自社ホームページのためのサーバ利用料やクラウド利用料など、範囲が広がります)、オフィス関連費用など、経費として計上できる範囲が個人事業主と比べて広がります。しかし、経費を不正に計上してはいけません。当然、脱税とみなされるリスクがあります。 経費は正しく計上しましょう。

個人事業主以外が設立するメリットはあまりない

もともと個人事業主であった方にとってはマイクロ法人を設立するメリットは大きいですが、他の法人形態から移行するとした場合に特段優れた点があるわけではないので、個人事業主以外の方に設立するメリットはあまりありません。

4-1で記したように、個人事業主と並列してマイクロ法人を設立する方は多くいらっしゃいます。

マイクロ法人に適しているのは在庫や仕入れコストがない業種

マイクロ法人を設立する際に、業種を何にするかで悩まれる方のために、適している業種についてお伝えします。

マイクロ法人は在庫や仕入れコストの少ない業種に適しています。

固定費が少なく、資金繰りが安定しやすいためです。

例としては、コンサルティング、ITサービス、アフィリエイトなどが適しています。

不動産や投資のような業種にも、マイクロ法人を運用している方が多いです。 代表者一人だけで運営するという性質上、マイクロ法人には個人が小規模に運営できる範疇の業種が適しています。

最近だと、フードデリバリーやオンラインサロンなどもマイクロ法人に適している業種として増えているみたいね

マイクロ法人には株式会社と合同会社のどちらがどのような場合に適しているか解説

マイクロ法人を設立する際には、株式会社、もしくは合同会社の2種類から選ぶことが多いです。ここでは、選ぶときに参考にしていただきたいポイントをご紹介します。

社会的信用を重視するなら株式会社、設立費用や運営の柔軟性を重視するなら合同会社が適しています。

合同会社は小規模な組織を前提として法整備がなされています。小規模な組織を想定されているため、設立費用をかなり抑えられますし、法整備のおかげで柔軟に運用することができます。

具体的には、設立手続きの簡易さのほか、役員の任期がなく手続きが少ないこと、決算公告を行う必要がないため節約できること、剰余金の分配を自由に行うことができることなどの運営上の自由さがあります。

一般的に、株式会社の会社設立費用は25万円程度ですが、合同会社の会社設立費用は10万円程度です。

しかし一方で、株式会社は株式を用いる分認知度が高いことや、決算公告の義務がある分、財務情報が公に開示されているため、社会的信用が高く、取引や資金調達に有利です。

両者にはそれぞれ異なるメリットがあります。

どちらの法人形態が自分に適しているか、事業において何を重視するかに応じて判断してくださいね。 以下の記事で詳しく記しています。参考にしてみてください。

会社の種類とは?会社設立で株式会社か合同会社が選択される理由

マイクロ法人の設立に必要な手続き

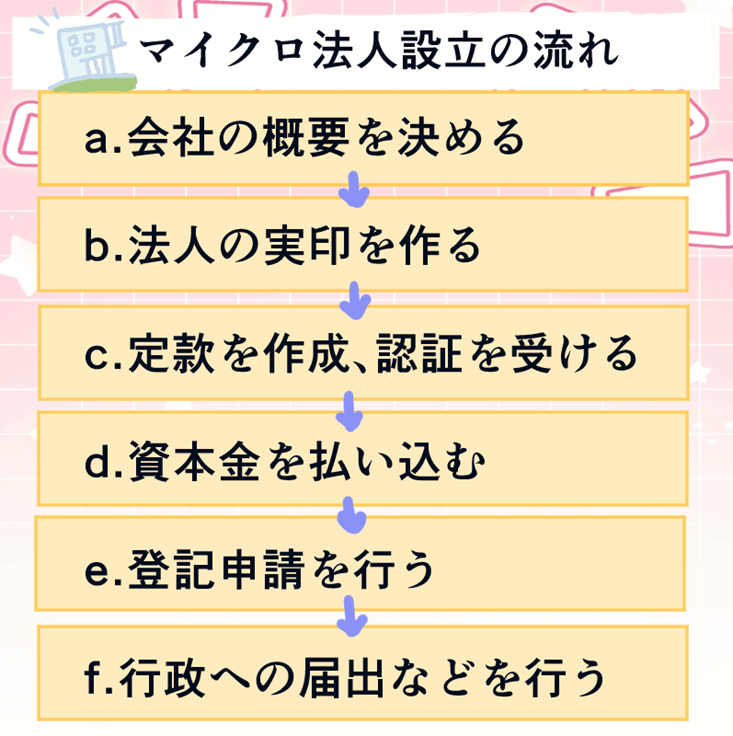

いざマイクロ法人設立をすることになるあなたのために、必要な手続きを一つずつご紹介します。マイクロ法人の設立には、必要書類の準備、手続きの流れを理解し、法人登記の際のポイントを押さえることが重要です。内容は、基本的な法人の設立と同様の手続きとなります。

株式会社・合同会社両方に共通の、大筋の流れをご紹介していきます。

必要な書類一覧

設立に必要な書類には、定款含む定款認証に必要な書類、発起人の印鑑証明書、払込証明書、登記申請時に必要な書類、登記簿謄本があります。

設立の手順

設立手順は、定款の作成と認証、資本金の払込み、登記申請の順に進みます。手順をaからfの順に紹介いたします。

a.会社設立に必要な基礎情報、概要などを決める

会社形態や会社名、事業内容と目的、会社の所在地、資本金額、会計年度と決算月などをあらかじめ決めておきましょう。これらの情報は定款にも記載することになります。

b.法人として使用する実印を作る

代表者印(会社実印)は市販のものではなく、専門業者に依頼する必要があります。また、重要な契約などに用いるため、作成後はしっかり管理しておきましょう。

法人の実印は法務局に印鑑届書を提出し、会社の実印として印鑑登録をする必要がありますが、こうした手続きは法人登記の際に行うため、ここではまず用意だけしておいてください。

c.定款を作成し、公証役場で定款認証を行う

法務局による定款のテンプレートと記入例は、以下のURLから確認してください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001249250.doc

作成後、全国にある公証役場で認証の手続きをします。

認証は合同会社では不要です。設立するのが株式会社の場合のみ実施しましょう。

公証役場は、日本公証人連合会のサイトで、最寄りの場所を調べてみてください。URLは以下です。 https://www.koshonin.gr.jp/list

d.資本金の払込みを行う

資本金の払込みは、まだこの時点では法人口座は存在していない場合がほとんどなので、自分の個人口座に対して行います。自分の名前で、資本金と同額のお金を振り込みましょう。

振り込み金額などの明細が分かるものとして、通帳やオンラインバンクの画面コピーなどは必ず保管しておきましょう。

e.登記申請を行い、登記簿謄本と印鑑証明書を受け取る

登記申請は法務局で行います。登記申請については、自分の場合に応じて以下のURLから、手順や必要書類を確認してください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki2.html

f.各種行政への届出など手続きを行う

行政への届出としては、

- ・税務署、都道府県税事務所、市町村区役場に法人設立届出

- ・税務署に給与支払事務所等の開設等届出

- ・税務署に青色申告の承認申請

- ・税務署に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

- ・年金事務所に健康保険・厚生年金保険の新規適用届

これらが主に必要になります。 漏れやミスが心配だという方は、会社設立の代行サービスなどを活用することを考えても良いでしょう。

法人登記の際のポイント

法人登記する際には、特に資本金の設定が重要です。法人が信頼される根拠として金額は大切となってきます。

また、株式会社か合同会社かの選択をする必要があります。6章を読んで、法人形態の選択を慎重に行いましょう。

法人登記にかかる期間は、おおよそ1週間ほどになります。登記申請自体は1日でできますが、完了するまでに1週間ほどかかってしまうことを覚えておいて、スケジュールを組みましょう。

また、法人登記には登録免許税の費用がかかります。 株式会社も合同会社も、資本金の額×0.7%がかかります。ただし、3-1で述べたように、株式会社では、この費用が15万円に満たない場合には15万円かかり、合同会社では6万円に満たない時は6万円がかかります。それぞれ最低額が異なることを知っておきましょう。

まとめ

どうだったかな?君たちにマイクロ法人は適していただろうか

僕は個人事業主と別の事業を始めたいと思っていましたし、節税効果はほしいですから、一考の価値ありだと思いました

マイクロ法人は代表者一人で運営する法人で、節税効果が高い反面、設立費用や手間がかかります。

在庫や仕入れコストのない業種に適しており、設立形態の選択が重要です。自分のケースに応じて株式会社と合同会社のどちらが適しているか検討する必要があります。 自分の状況に合わせてマイクロ法人を設立すべきかどうか判断し、設立した際にはマイクロ法人を有効活用してください。節税効果を享受しつつ、事業を成功させましょう。

マイクロ法人の立ち上げは会社設立ならではの大変さがあるけど、専門家に代行できる部分も多いみたい。それなら私もチャレンジしてみたいわ!

9.会社設立に関してお悩みの方は専門家に相談を

マイクロ法人の設立や運営について不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談することで、最適なアドバイスを受け、スムーズに設立・運営ができるようになります。

会サポ!のフルサポートパックなら全てバックアップできます。

フルサポートパックは会社設立に必要な手続きをすべてバックアップします。

司法書士や税理士がすべて代行するため、安心です。

株式会社なら設立時¥143,000 税務顧問料¥330,000/年(月々¥27,500×12か月)ですべてバックアップ! 詳しくはこちらから