所得税法上の扶養親族とは?配偶者や子供の年齢・収入や年金や別居...

所得税は、1月から12月までの年収に対して課税されます。 そして、この所得税に関しては、年収が多ければ多いほど、課税金額が多くなっていきますよね。 ...

所得税は、1月から12月までの年収に対して課税されます。 そして、この所得税に関しては、年収が多ければ多いほど、課税金額が多くなっていきますよね。 ...

就職活動を行い、希望する企業から内定をもらい、入社のための手続きを終えて着々と準備していたのに、内定取り消しを言い渡されるケースというのも少なからず...

新卒もしくは中途採用で新しく入社した場合には、内定式や入社式、懇親会などで自己紹介や挨拶を求められることが非常に多いです。 どうせなら、これから一緒...

新社会人として、もしくは、新しい職場での第一歩となるのが入社式です。 初めて出社する日は緊張してしまうものですが、何事も最初が肝心ですよね(^^; ...

保育園・幼稚園・小学校などに提出する書類に、健康保険証について書く欄がありますよね。 このとき、健康保険証について書類に記載する際に、どこに何を書け...

普段、みなさんは、「領収証」「領収書」のどちらの言葉を用いているでしょうか。 こだわりを持って、どちらかの表現を用いている方もいらっしゃるかもしれま...

公務員や会社員として働いている場合に、毎月給与から引かれているのが厚生年金ですよね。 厚生年金は会社と折半で支払われているとは言っても、毎月の支払額...

会社を退職した際などには、健康保険証を返却する必要がありますね。 退職までの日に、総務の担当者であったり、小さな会社・事業所であれば経営者に、手渡し...

国民年金は、20歳以上のすべての日本国民が加入する年金制度です。 そのため、学生であっても保険料を納付する義務が発生します。 しかし、就職していない...

国民年金の保険料は、20歳から加入する義務が発生しますが、一体いつまで支払う必要があるのでしょうか? 原則としては、60歳になるまでとされていますが...

やむをえない事情から、国民年金の保険料の納付ができなくなることってありますよね(^^; 失業や退職はもちろん、病気や怪我などで障害者認定を受けた場合...

病院を受診する際に、必要となる、健康保険証ですが、この健康保険証には、いくつか種類があります。 その中でも、大きく分けると、会社などに勤めている人の...

会社などを退職し、社会保険の資格を喪失した後に、国民健康保険に加入するという人もいますよね。 そのような場合には、どのような手続きを行えば良いのでし...

国民年金の保険料を長年支払っていると、老後にいくらもらえるのか、気になりますよね(^^; 国民年金が受給開始される年齢は65歳とされていますが、実際...

国民年金の保険料は納付書または口座振替で支払うことが可能ですが、納付期限を過ぎてしまったり、残高不足で引き落としできない場合もあると思います。 また...

65歳から受給が開始される年金制度ですが、年金だけで老後を過ごすのは厳しいと考える人や、どうせもらえないだろうと考える人は少なくないですよね(^^;...

労災保険とは、通勤途中または、業務上における、ケガや病気などによって、働くことが困難になった労働者の生活を守り、療養費などを補償する制度です。 この...

老後の生活を支えるための資金を支給する年金制度には、国民年金と厚生年金がありますよね。 これらの年金保険料は、いつからいつまで払う義務があるのでしょ...

厚生年金には、配偶者や子どもなどの扶養している家族がいる場合、年金を多く受け取ることができる「加給年金」というものがあります。 加給年金は、厚生年金...

年金制度には、国民年金と厚生年金の他に、一部の企業が準備している企業年金や、自分で準備する国民年金基金、個人年金など様々なものがあります。 これらの...

国民年金基金とは、国民年金に上乗せできる年金のことをいいます。 特に、自営業やフリーランスとして働いている人は厚生年金に加入することはできないため、...

会社の手続きとして、パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず、給与を支払いの対象者がいる場合には、1年に1回、「給与支払報告書」というものを作成し、...

国民年金基金は、自営業やフリーランスの人たちからすれば、将来の年金受給額を増やすことができる貴重な制度の1つとなります。 しかし、一度加入すると脱退...

会社に退職を願い出る際には、退職願というものを提出します。 よく、退職届と混同されますが、退職届とは、退職の決意を表明するための書類であり、厳密には...

退職願を作成する上で、書き方だけでなく、用紙や用紙のサイズに関しても、意外に悩むのではないでしょうか。 用紙は、基本的には、白無地または罫線があるも...

退職願は、原則として、手書きで作成するのがマナーとされていました。 しかし、最近ではパソコンで文書を作成することが主流になっている時代です。 手書き...

正社員で働いていて辞める場合も、アルバイトやパートを辞める場合でも、退職理由にかかわらず、辞めるという意思を伝えるのは、気乗りしないものですよね^^...

退職願や退職届を提出する際には、退職理由を書く必要があります。 退職理由には自己都合と会社都合がありますが、体調不良やパワハラなどが退職理由である場...

国民年金基金は、給付の型や加入口数(=毎月いくら掛けるか)によって、将来に受け取れる年金額が決まる制度になります。 しかし、国民年金基金に加入するに...

個人年金保険に加入した場合、一定の条件を満たしているのであれば、個人年金保険料控除を受けることが可能になります。 保険料控除を受けることができれば、...

個人年金保険は、旧制度と新制度の2つに分かれています。 個人年金保険料控除の適用限度額は旧制度と新制度によって異なりますが、それぞれ上限額がいくらに...

個人年金保険料控除は、個人年金保険に加入し、かつ、控除条件を満たしていないと受けることができません。 個人年金保険料の控除条件を満たしている場合には...

老後の資金準備のために、個人年金保険に加入している人も多いと思います。 個人年金保険は国民年金や厚生年金などの国の公的年金とは異なり、保険会社が取り...

個人年金保険の支払い方法には、いくつか種類があります。 一般的に知られている支払い方法は月払いですが、現在、まとまった資産を持っている場合には、月々...

再就職手当とは、雇用保険の失業給付を受給中、給付期間を終えるまでに再就職が決定した場合に、支給される手当となります。 失業給付については、自己都合な...

老後の資金を準備するための制度として、確定拠出年金というものがあります。 確定拠出年金とは、国民年金基金や個人年金保険などの私的年金の一つで、掛け金...

退職金制度を導入している会社では、定年退職を迎えた場合や、様々な事情で会社を退職することになった場合には、退職金が支払われます。 しかし、最近では、...

確定申告や年末調整では、税金の申告をしますよね。 基本的には、確定申告や年末調整をしていれば、住民税の申告は行う必要はありません。 しかし、現在の就...

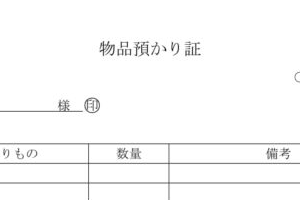

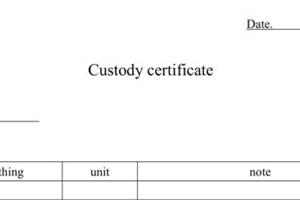

現金や物品などを預かった場合に、預かり証という書類を発行します。 預かり証は領収書と同様、顧客から発行を求められた場合に発行する書類ですが、預かり証...

現金や物品などを預かった場合には、預かったことを証明するため、預り証を発行します。 そして、現金や物品を一時的に預かっていた場合には、預かったものを...

物品だけではなく、現金であったりと、様々なものを預ける機会というのがあります。 物品や現金を預けた場合には、受取人が預かったことを証明するために、証...

預かり証は、預かるものによって記載すべき内容が異なります。 預かり証には公式にフォーマットが規定されているわけではなく、企業または店舗ごとに使用する...

海外旅行に行った際に、手荷物を預けることは多いですよね。 その他にも、物品・現金・鍵などを預けることもあると思います。 その時に、預かったことを証明...

労働時間が6時間を超える場合には、会社は、従業員に対して、休憩時間を与えることが労働基準法によって義務付けられています。 しかし、職場によっては、従...

ある程度の規模がある会社に勤務していると、人事異動を言い渡される場合があります。 会社に勤務している人にとっては、人事異動の時期が近づく度に不安にな...

人事異動は、会社環境や組織内部の改善を目的として行われる施策の一つです。 従業員の功績が認められて、昇格・昇進のために人事異動が行われる場合はまだ良...

異動先の勤務地や職場環境、自身の状況などによって、人事異動を受け入れるのが難しいこともありますよね(^^; 人事異動は、会社の就業規則上での業務命令...

会社などで働いている場合には、給料から社会保険料が天引きされます。 そして、その社会保険料は、毎年、9月から変更されます。 この改訂は、4月、5月、...

派遣社員として雇用された場合には、厚生年金・健康保険などの社会保険に加入することができないのではないかと不安になってしまいますよね(^^; そもそも...

就職活動をしていて、一番怖いと感じるのは、内定を辞退する時ですよね。 最初から、第一志望の企業だけに内定をもらったのであれば辞退する必要はありません...