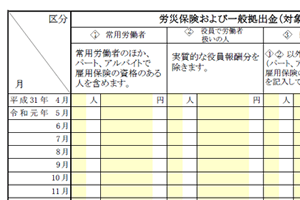

労働保険料申告書の書き方・記入例!2021年度版マニュアル

毎年、6月ごろになると、各事業所には、緑色の封筒で「労働保険料・一般拠出金 申告書在中」と書かれたものが送られてきます。 いわゆる、労働保険料申告書...

毎年、6月ごろになると、各事業所には、緑色の封筒で「労働保険料・一般拠出金 申告書在中」と書かれたものが送られてきます。 いわゆる、労働保険料申告書...

2017年の1月1日より、雇用保険法が改正され、これまでは、雇用保険の対象外であった65歳以上の労働者に関しても、雇用保険の加入対象となりました。 ...

雇用保険に加入している労働者については、一定の要件を満たしていれば、雇用保険の失業給付が受給できます。 しかし、以前までは、この雇用保険の失業給付の...

労働保険という言葉に耳なじみはありますが、「労働保険とは何かを分かりやすく説明してください」と言われると、なかなか難しいですよね。 労働保険というの...

パートで働く主婦・主夫の中には、夫・妻の扶養の範囲内で働きたいと考える人も多いのではないでしょうか。 しかし、年収が一定の基準を超えてしまうと扶養か...

普段、生活している中で、扶養家族・扶養親族という言葉を耳にすることは多いですよね。 しかし、意味や定義を正しく理解できているかといわれると、この扶養...

2019年1月に、厚労省で毎月勤労統計調査というものおいて、不正が発覚した問題で、雇用保険の追加給付が行われました。 「雇用保険に関する大切なお知ら...

みなさんは、病院で診察を受ける際には、健康保険証を提示しますよね。 これは、医療費の負担を軽減するためのものであることは、ご存じかと思います。 しか...

会社を退職した場合には、会社を通じて加入していた社会保険から外れることになります。 そうすると、これまで会社の健康保険証を使えるというメリットがあっ...

会社などで働いていれば、基本的に、雇用保険に加入し、雇用保険料を毎月の給料から天引きされることになります。 そして、万が一、退職した際には、今まで支...

会社などを退職するときには、いろいろと手続きをしなければいけません。 そのときに、「返却するべきものを返却していなかった」「うっかり返し忘れていた」...

会社を退職した場合に受給できる失業給付ですが、いくらくらい受け取ることができるのか、気になるところですよね。 実は、失業給付額の計算式に必要な数値を...

万が一、健康保険証を紛失してしまった場合は、非常に焦りますよね。 焦る気持ちはわかりますが、個人情報の記載された、身分証にもなる大切なものなのになり...

労災保険とは、通勤途中または、業務上における、ケガや病気などによって、働くことが困難になった労働者の生活を守り、療養費などを補償する制度です。 万が...

労働者を雇用している場合には、労働保険に加入する必要があります。 この労働保険には、労災保険と雇用保険の2つがあります。 労災保険料については、事業...

労災保険とは、労働者が、通勤途中や業務上のケガや疾病によって、働くことが困難になった際に、生活を補償するための制度です。 この制度の対象は、労働者と...

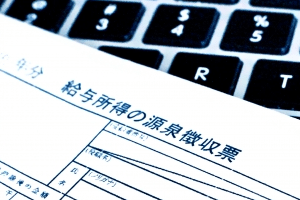

会社など、従業員を雇用して、給料を支払っている場合には、その給料から所定の方法で計算した所得税を控除して、税務署に納める必要があります。 このように...

所得税や消費税に続いて、よく聞くのが税金が、住民税ですよね。 住民税は収入がある人であれば、誰にでも関係する税金ですが、住民税とは何なのか、その内容...

従業員を雇用して給料を支払っている場合には、毎月、翌月10日までに、給料から控除した源泉所得税を納付する必要があります。 納期の特例を受けている場合...

労災とは、通勤途中または、業務上において、怪我や病気をしてしまうことです。 また、その際の補償を行うのが、労災保険です。 労働者を一人でも雇用してい...

源泉所得税とは、労働者を雇用している場合に、毎月の給料から天引きした所得税を、会社がまとめて納付するものです。 通常は、給料から天引きしたものを、翌...

源泉所得税とは何のことでしょうか。 耳にしたことのある人も多いかと思いますが、正確に理解できているかというと難しいですよね^^; また、そもそも所得...

会社を辞めるとなると、引き継ぎや会社での事務手続きなど、バタバタとすることも多いですよね^^; そして、いざ、退職したとなると、しなければいけないこ...

毎月の給料の総支給額から、社会保険料などが会社から控除されて、給料として支払われます。 この社会保険料ですが、給料の場合には、「標準月額報酬」という...

私たちが納めている税金の中で、よく聞くのが所得税と住民税ですよね。 住民税といっても、いくらくらい支払うのかが曖昧な人も多いと思います。 実は、その...

被保険者賞与支払届とは、賞与(ボーナス)を支給した場合に、会社が管轄の年金事務所に提出しなければいけない書類です。 賞与(ボーナス)は、年に1~3回...

賞与とは何でしょうか? 一般的に意味するのは、ボーナスのことですよね。 給料以外に、会社の業績や個人の成績に対して、支払われるものというようなイメー...

会社を退職した後には、勤めていた会社から、離職票や給与明細・源泉徴収票などの退職関係書類が郵送で送られてくるかと思います。 退職後はいろいろな手続き...

会社員などで働いている場合には、住民税も給与から天引きされているため、あまり複雑に感じることはないかもしれません。 しかし、退職した場合や、会社員か...

正社員として働くのであれば、給料から当たり前のように、社会保険料・雇用保険料・所得税などが天引きされますよね。 毎月、高いなぁとは思いつつも、仕方な...

住民税とは、日本に在籍している国民であれば全員に納付義務が発生する税金の一つです。 しかし、本当に全員が納付しなければならないのかというと、実はそう...

会社を退職した際に、失業保険がもらえるという話を聞いたことがある人は多いでしょう。 正確に言うと、雇用保険の失業給付というものです。 次の仕事が決ま...

給与明細を確認して、住民税が高いなと感じた経験をしたことはあるでしょうか。 中には、「なんでこんなに高いの!?」と悲鳴を上げたくなるくらい、高い住民...

会社から渡された、住民税決定通知書を見て、「住民税が高い!」と感じた経験がある人もいるのではないでしょうか。 その中には、引っ越した後に住民税が高く...

有給休暇というと、給料の面では、欠勤扱いにされずに、会社を休むことができる制度ですよね。 正式には、年次有給休暇と言いますが、単に、有給・有休などと...

有給休暇の取得は労働者の権利です。 しかし、そうはいっても、実際には、なかなか有給休暇を取得しづらいという人も多いのではないでしょうか(^^; また...

有給休暇とは、仕事を休んでも、給料がもらえる休みのことです。 しかし、この有給休暇とは、正社員だけが対象だと思っている人も多いのではないかと思います...

現在の勤務先を退職しよう思ったり、違う仕事をしてみたいと思ったりして、在職中に転職活動をするという人も多いかと思います。 そのような場合に、幸いなこ...

有給休暇というのは、労働者の権利であり、本来は自由に使えるはずです。 しかし、さまざまな理由で、なかなか使えずに残ってしまってるという人も多いのでは...

2019年4月から、働き方改革関連法施行にともなって、有給休暇に関する労働基準法が一部改正されました。 これは、年10日以上の有給休暇が与えられる労...

2019年4月から、働き方改革関連法施行にともなって、有給休暇の取得が義務化されました。 そうはいっても、会社によっては、まだまだ有給休暇は取得しに...

厚生年金とは、毎月の給料から社会保険料として、天引きされているもので、将来、いくらかもらえるかもしれないものというようにイメージしている人も多いので...

個人住民税において、特別徴収が義務化されることになりました。 従来は、個人住民税においては、個人が自分で納付を行うという普通徴収が一般的でしたが、現...

普段、生活している中で、働く人のことを指して、従業員という言葉をよく耳にしますよね。 しかし、この従業員とは定義は何で、誰を意味しているのでしょうか...

会社側にとって、都合の良くない従業員がいる場合に解雇したり、人件費削減の面などから退職してもらうように促すなどといったことがあるかもしれません。 こ...

退職する日が決定したら、退職挨拶・スピーチは、退職日までに準備しておきたいものですね。 しかし、退職日当日に退職挨拶やスピーチをしなければならないと...

有給休暇とは、会社を休んでも、給料の面で休み扱いにならないという、会社で働く人にとってはとてもありがたい制度ですね(^^) しかし、日本人の有給休暇...

職場を退職するとなった時、退職挨拶・スピーチを行うのは、朝礼のタイミングが多いかと思います。 送別会などで挨拶を行う時とは違い、あまり長々と話をして...

労働者が有給休暇を取得した場合には、会社は、もちろん、その労働者に、その分の給与を支払う必要があります。 では、その間の交通費についてはどうなるので...

2019年4月より、働き方改革関連法施行にともなって、有給休暇の取得が義務化されましたが、そうはいっても、会社・職場によっては、有給休暇の申請・取得...